剧情介绍

《独立时代》上映日期:2019-08-10(中国大陆),

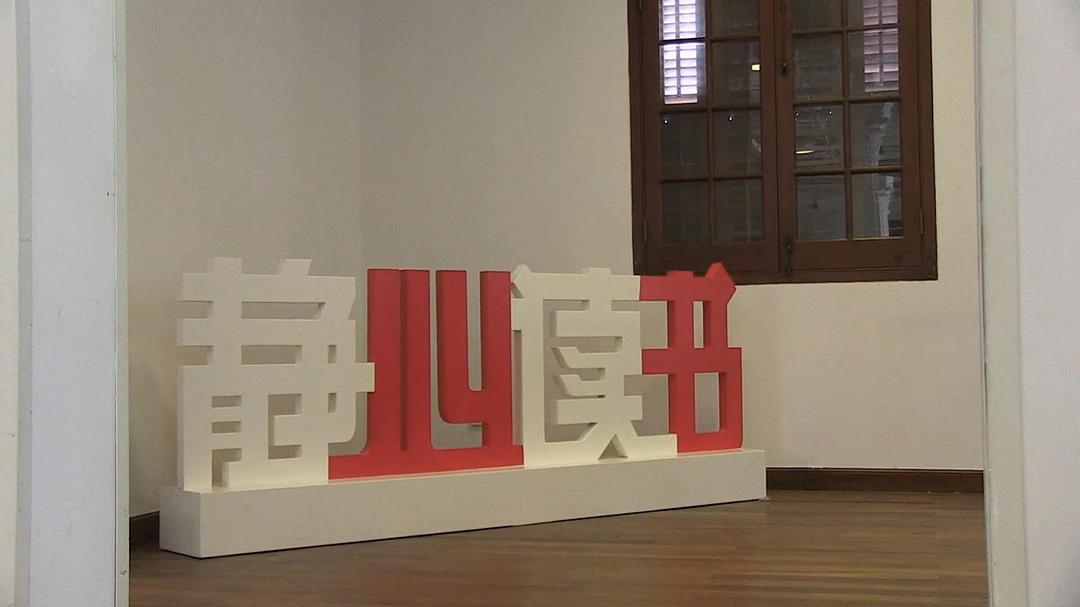

片名题字:吉田修一 艺术指导:吕新雨 聂欣如 出品:魔灯映像工作室 出品人:金海燕 金海鸥 导演:黄文杰 摄影:黄文杰 李华强 彭毅骏 剪辑、联合导演:李倩欣 一座大都市,两个爱书的女孩,因为镜头的捕捉,出现在同一部纪录片里。 卢茗是世纪文景的日系图书编辑,她编辑出版了日本作家吉田修一先生的小说代表作《怒》。出于宣传需要,吉田先生将从日本来到上海参加书展活动,这让此前从未接待过国外作者的卢茗既期待又高度紧张。 赵琦是半层书店的创始人,为扭转书店的亏损状态,她决意拓宽书店的营收渠道,尝试自己设计、制作明信片和笔记本,并且和合伙人韩晶不辞辛劳地在家居设计展内做起了快闪店。 卢茗接待吉田先生的中国之行是否顺利?赵琦的努力能否获得预期的回报? 无论如何,这个忙碌的夏天,见证了她们对书的热爱与无悔的付出。

暂无《独立时代》百度云网盘资源以及《独立时代》高清mp4迅雷下载,《独立时代》BT下载,希望您能喜欢!

我要评分

独立时代播放列表

独立时代:最新迅雷BT资源

猜你喜欢

-

正片

艾拉·鲁宾,彼得·斯特曼,玛雅·米切尔,敖德萨·阿德隆,迈克尔·西米诺,柳智英,贝尔蒙特·卡梅利

-

正片

非凡小女生 / Rocca Changes the World

-

更新HD

遗军之战

-

正片

维克拉姆 / Vikram / Vikram Hitlist

-

正片

羊惧(台) / Lamb

-

正片

裂爱(台) / 瘦人 / Dylda / Beanpole / 历劫高娃(港)

-

正片

活在上城 / 纽约高地(台) / 狂舞纽约(港)

-

正片

Brian Allendorfer,Bobby Speed Baldock,Bryon Beck,Lance Benson,Ralph Bertelle,Laura Bogan,Jason Bortz,Eastside Camera,Mike Campbell,Capt. Ret Russ Coons,Kevin Cronin,Capt. Jason Denny,Capt. Ret George Dom,George Dom,Doug Dumas,Capt. Brian Ferguson,Donna Flynn,Capt. Ret Gregory Hicks,Cdr Jerry Higgins,John Hill

共 条评论

2021.12.25🎄学而优书店

学而优放映,比较原始的状态

从“手艺”来看,影片的习作痕迹还非常明显,导演也似乎有意暴露这些痕迹,比如他的提问有点生硬与尴尬。“介绍一下你自己吧。”女主赵琦的回应也很“直”:“我是你在复旦大学的同学啊。”诸如此类。但拍做书、卖书这两个日薄西山又不可或缺的行当,也算是拍得比较深入了。另外,两位女主以及吉田修一,都很加分。基于此,可以加一星鼓励一下。17年在深与导演有一面之缘,没怎么聊书,倒是聊了日渐疯狂的房价。大概两年后,他便从上海移居南昌,并成为高校教师。据女主之一赵琦说,影片16年便拍完了。五年了,半层书店还在,只是业务方向有所调整。赵从一个“劫贫济富”的行业跃入一个不要说赚钱连自洽都很艰难的行业,勇气当然可嘉,但如其所言,也只是自得其所而已。影片应该还有一个读书的女主,但她退出了,书环未能闭上,略可惜。

抽丝纺线与呼唤春天

一部导演的情结片。书海两生花的故事给女孩子们——特别是有点儿文艺气质的女孩子看。 所谓“独立”,不止经济。 传统行业的被时代淘洗冲刷,面对斜线趋势的行业大环境依然对明天充满希望,这种与世界格格不入的态度,正是独立。片子漏洞不少,导演很聪明,说“只想把这部片带给应该看到它的观众”。

3.5

导演对书店出版业的最后执念,融汇到影片之中,导演对行业情怀大于纪录片的故事意义,影像质感比较粗糙,理解就好。

一间书店,两个小编,几部吉田修一,喜忧参半的小众文艺前景,大抵他们万想不到,好不容易争取到的希望,会在这个纪录片推出的那一年被毁得干干净净。即便是片尾力荐的书里记录的打下了媒体荣光半壁江山的纽时,也早已失去了当初最闪亮的职业操守。

作为一个身处读书氛围浓郁环境长大的人,也对出版行业有着强烈兴趣且身边就有从业者,但对此片却实在很难提起兴趣。可能是我已经被碎片化的互联网思维习惯改变,尽管还是不想承认自己或许已经不爱阅读,但当晚的观影体验确实有被S10半决赛JDG对阵SN所冲淡,冲碎。整体来说除了吉田修一出现都挺无趣的。这样来看,纪录片的范畴还真大,而本片主角被记录下来的原因仅仅是因为他们与导演熟识。个人感觉其与平时手机里拍下来的活动花絮与跟拍差不多,更何况这是我第一次见到纪录片导演亲自下场与记录对象在镜头前采访,BGM也挺违和的。就影论影,黄文杰老师的个人成就不可否认,且映后访谈也还算有趣与受益,喜得黄老师亲笔签名的著书一本。

通过平行蒙太奇的叙述手法展现两位图书从业人员的工作日常,借两位主人公的故事来铺平展示图书行业的现状,揭开在外人看来非常神秘的面纱,原来每个人行业都有自己的坎坷路!普通日常的记录让我感觉到现实的真实,并汲取认真生活的意义。

补。制作略显老派和粗糙,但对图书行业的记录和混乱有序的上海还是好的

四星为故事主角

熟悉又陌生,超预期,非常喜欢!

很粗糙,但在取景地观看此片还是蛮奇妙的。

2019年11月29日晚在复旦看了片子。双线叙事,一条线讲文景日本文学编辑的工作,围绕吉田修一2016年上海书展活动的部分是重头戏;另一条讲半层书店的工作,选书、做插画明信片小册子、做笔记本、快闪店布展。都是热爱书并为之努力的人。2016年的素材在2019年来看,映后谈环节里,编辑卢说,今年是艰难的一年,对文学书来说尤其艰难。片子里,文景的畅销书仍是《追风筝的人》,今年的年度畅销书又会是哪一本呢?要超越或达到曾经的那种体量和风靡,除了努力,还有运气。人们的注意力和焦点比之前分散了许多。纪录片是导演离开编辑工作的纪念,有感怀的私心在。虽然影片拍摄的技术是质朴乃至生涩的,但提供了一个仍然充满浪漫情怀的图书行业的切片,很仁慈地只保留了文艺、希望与温度尚存的部分。其实还有其他面向。惊喜看到聂老师之名

在复旦蔡冠深厅看的,导演和几个主创都来了,片子本身的问题其实映后讨论会都提到了。聚焦出版行业的女性,题材在纪录片里不算常见,但跟导演自身的编辑经历息息相关。对我来说还是很亲切的,背景是上海,两位主角走过的街道我似乎都有意无意中走过,尤其还拍了迎接吉田修一来上海书展(那我可太熟悉了,果然镜头里也出现了大概率是我们学校的志愿者)。侗族的织布女性作为一个隐喻很出彩,同样的由更多的女性撑起的行业,同样的细心耐心,但是剪辑没有表现出来。摄影粗糙(不想用粗砺质感这种词,粗糙就是粗糙),有种拍dv的感觉,构图美感上也欠缺,不过胜在真诚吧,喜欢半层书店店主赵琦风轻云淡的气质。

8。很感动,混合了很多真诚而单纯的情感。2019.11.29@蔡冠深

半层赵琦++ 卢妹子是可爱多一点 按导演的说法是身边正好有人选 generally被出版业这个主题联系到一起 赵琦在餐厅的话被剪去不同的事件后作为wrap up 在上海努力着的姑娘们呐

每个人都是一件艺术品,独立而不孤独的存在。

1. 两个女主人公的故事没有任何交集 2. 创办独立书店契合独立这个主题,图书编辑的工作怎样就体现了独立,感觉片子交待很不清楚 3. 如果两位主人公的共同点是都在做图书相关的工作,那标题应该是人与书这个点,而不是独立这个点 4. 单从纪录片创作的角度,以独立书店的赵老板为主线更有深挖的点,第一,赵老板镜头的感觉更自然,更擅长表达,更跟独立的主题契合,第二,看片过程中感觉导演不太会跟人聊天,限制了编辑卢姑娘的发挥 5. 赞赵老板思维谈吐,脚踏实地又理想主义 6. 感觉导演拍的是自己渴望做但没机会做的事,也算是对自己的一个交待吧,态度很诚恳。创作继续加油。

导演用影片题目回应他曾研究过的杨德昌,探寻当今上海在城市形貌与社会结构方面是否与杨德昌的台北有呼应之处,用影片内容展现以女性为支柱的图书行业,虽然拍摄得有其粗砺之处(主要因为中国这些向现代化迈进中的大城市,气质本身就是粗砺的),但仍是一部温文尔雅地宣告女性力量的纪录片。因为对世纪文景印象一直非常好,也参加过他们办的活动,和片中出现的人物都有一面之缘,吉田修一在片中发布的新书也是一位好朋友设计的封面,所以倍感亲切,也终于有了一部表现图书出版行业的纪录长片。两位主角卢茗和赵琦,分别用乐观和严谨展现出当代中国女性的风采,最后以侗族母系社会织布的老奶奶为结尾,既弘扬女性力量,也隐隐对“当代社会究竟从封建传统里走出了多远”表达了担忧,主线虽然有些零散,但片尾点睛之笔一出,全都有意思了。

片子本身是有意义的,对不是图书出版行业的人来说,可以了解一些相关的行业现状,两个人物的选择也能延展出一定的观察视角。但就是影评人做导演,却没有发挥出影评人评论电影时的那种意识来,有些方面还是拍的比较粗糙,收音、剪辑都存在一些问题,尤其是对素材的取舍上没有下狠心,感觉一些场景还是有点重复和冗长(比如吉田修一那段,快闪书店那段,结尾侗寨那段),如果能再精简一下或许会更好。黄文杰本人还是很诚恳的,继续努力吧。